中国有没有“工程师红利”?

立即订阅▲收听音频

4.24-5.16,购《每天听见吴晓波》仅288元/年,还可享以下福利:①得周年庆定制盲盒1个,限量4000份(最高价值658元);②老会员还可免费得30天会员时长。【点击此处,立即订阅】

本篇改编自《每天听见吴晓波》音频的其中一期。

中国当下所追求的是工程师红利的A面——用技术优势做大蛋糕,而日本工程师则向我们展示了“红利”的B面:让科研企业和高级人才陷入无尽的内卷中。

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

工厂里的人会越来越少,几乎成为最近几年的共识,但真正走进工厂,得到答案却并非这么简单。

2022年,小巴随着吴老师走进三一重工18号工厂——全球重工行业的首家灯塔工厂,他们告诉我们:在2017年,企业的蓝领工人和工程师之比为9680人∶2700人,到2021年,为14560人∶12200人,预计到2025年,这个比例将改写为3000人∶30000人。

当我们走进其他工厂,也听到类似的声音:依然需要人,只不过需要的是另一批人。

这批人就是工程师,在经济学领域有个专门的名词:工程师红利。

本国商品的生产成本,因为廉价的劳动力成本而降低,从而使得商品价格比国外商品更具竞争力——这是我们经常看到的“人口红利”。

“工程师红利”则偏向认为是理工人才推动技术创新——哪怕是微创新,从而提高劳动生产率和降低生产成本。

早在2017年,瑞银中国的报告中就表达过对“工程师红利”的乐观:中国每年大学理工科的毕业生数量超过300万人,为美国的五倍,与此同时,中国的研发人员薪资仅为美国的八分之一左右,这种“工程师红利”可以弥补“人口红利”逐渐消失带来的影响。

当下,中国要冲击高端制造业、实现产业升级,爬到微笑曲线的上方,“工程师红利”由此被寄予厚望。

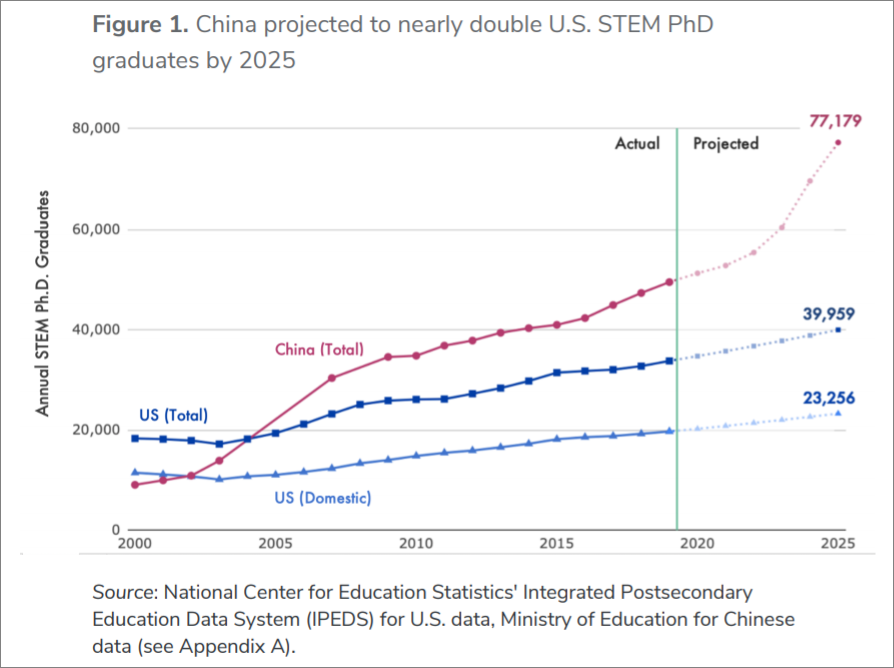

数据也持续展示着某种乐观,根据美国乔治城大学的研究:2000年,从美国大学毕业的理工科博士生人数是中国的两倍;到2005年,中国反超美国;预计到2025年,从中国大学毕业的理工科博士生人数将是美国的两倍。

但对于急需人才的企业来说,一边用机器替代了90%的人工,一边又抱怨缺人——在生产一线,对蓝领工人的需求变成了对拥有编程、自动化、检修等能力的高级技师和工程师的需求,供远不应求。

中国的工程师都去了哪儿?或者进一步追问,中国,真的有“工程师红利”吗?

在回答这个问题前,我们先把目光投向我们的邻居——日本,一个经历过两波工程师红利的国家。

日本的工程师红利

日本的工程师红利二战后,废弃的日本军工产业培养了很多优秀的工程师。这群工程师自然没闲着,开始在民用领域大展手脚,由此促进了日本战后的经济恢复。此乃第一波工程师红利。

1956年,日本通过《经济白皮书》宣布“日本战后的经济恢复时期已经结束”。此时的日本,即将卷入一个残酷但充满机遇的全球市场,提高产品竞争力和分工专业度已迫在眉睫。

日本大财阀最早嗅到了危机感,便联名上书,主张有计划地培养科技人员,优先发展理工科。

日本政府自然也想延续上一波工程师主导的制造业红利,与垄断集团的诉求一致。于是,日本两届内阁于1957年和1960年发布著名的《新长期五年计划》和《国民收入倍增计划》。

简单概括,就是扩建理工科大学,扩招理工科学生,增加理工科专业。

凭借举国之力,日本理工科专业和大学生数量出现“井喷”:从1961年起,每年增招16000名理工生,3年后增加到20000名。1965年,理工科新生达到19.7万,占入学人数的45.3%——这个比例几乎是1956年的两倍。而到了1970年,理工科新生达到32万,比1965年多了62.3%。

理工科教育改革使得日本诞生了第二波工程师红利。日本制造业则在1970年代至1980年代逐步走向巅峰:汽车、材料、造船、半导体、机电等中高端制造业领域,基本都有和美国掰手腕的实力。

“工程师红利”让日本一跃成为全球第二大经济体,但后遗症也开始慢慢显现。

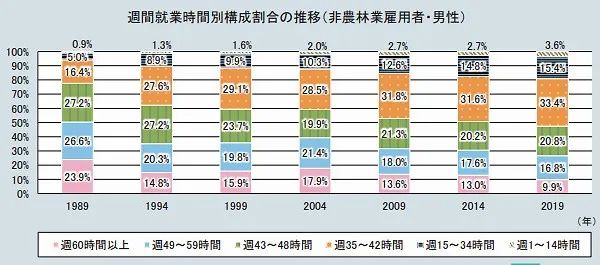

1970年代日本处在产业的剧烈扩张期,日本理工生的就业率基本保持在90%以上。但过多的工程师投入到劳动力市场中,引发了类似“通货膨胀”的现象。

人才饱和意味着岗位竞争激烈。因此日本的加班文化愈演愈烈,到了1980年代甚至和“荣誉”挂钩。“过劳死”一词也正是在那个年代诞生的。

数据显示,1987年,日本工程师每月平均加班时长为44.2小时,而美国同行只有2.8小时。

可惜的是,日本人用几乎20倍的加班时长,却没有换来“公平”的收入。

1980年代,日本工程师平均年收入为3.7万美元,而美国工程师约为4.6万美元。按照时薪来算,美国公布的数据是22美元。日本暂无公开数据,但算上加班时长,估算出实际时薪不到8.8美元。二者差距巨大。

这一事实让不少日本工程师纳闷,自己明明在行业竞争中握住了领先优势。但他们不知道,日本制造业的劳动生产率不足美国七成。

这群为日本创造“工程师红利”的工程师们,很多都没能享受到时代的红利。1990年代日本房地产泡沫破裂,不少在这个节点买房且失业的工程师成为了时代的牺牲品。

我们从一些数据中看到了今天日本民众对工程师的态度:从1990年代末起,日本掀起了工科“劝退潮”,一些知名理工科大学,工科招生人数直接腰斩。日本文部科学省数据显示,日本工科大学生占比从1997年的19.5%,下降到2017年的14.9%;总人数从1990年的134万人降至2019年的79万人。

2000年后,随着这群优秀的工程师逐渐退出,人才青黄不接,被韩国后来居上。

两大梯队的缺失

两大梯队的缺失

事实上,中国当下所追求的是工程师红利的A面——用技术优势做大蛋糕,而日本工程师则向我们展示了“红利”的B面:让科研企业和高级人才陷入无尽的内卷中,以至于工程师红利成为了又一种“廉价劳动力”。

中国作为一个后发工业国家,一直试图创造工程师红利,从1980年代“学好数理化,走遍天下都不怕”的口号,到如今的制造业国产替代、专精特新等。

从数据来看,发达国家的理工科生占比差不多是人文社科生的一半,中国的情况则正好相反。

随着一些行业出现饱和,B面显现。

社交媒体上,生物、化学、环境、材料四大专业被誉为理科类“天坑”专业。一个专业被称作坑,首要原因是出路不佳。

根据中国高教管理数据与咨询企业麦可思的跟踪统计,生化环材本科毕业生的收入相比全国平均水平普遍偏低,硕士毕业生逐渐追上全国平均水平,直到博士毕业生才彻底跳出“天坑”。

同时,作为创造工程师红利的“第一梯队”,仅有25%的工科博士毕业后去了企业,并未充分与主导产业创新的市场经济紧密相连。

作为对比,1990年,美国59%的工科博士毕业后进入了企业研发部门,30年后,这一比例上升到77%。而大企业和它们的实验室是美国持续创新的最大源泉之一。

“第二梯队”是拥有实战经验的中高级技术人员。

根据中华全国总工会数据,截至2021年底,中国7.5亿就业人员中,技能劳动者2亿人,其中高技能人才6000万人,包括高级工4700万人、技师1000万人、高级技师300万人。

我国的目标是到“十四五”时期末(2025年),技能劳动者占就业人员的比例达到30%以上,高技能人才占技能劳动者的比例达到1/3。

作为对比,日本的产业工人队伍中,高级技工占比40%;德国的产业工人队伍中,高级技工占比50%。两国高技能人才占技能劳动者的比例在75%左右。

而从职业教育来看,2022年,全国高校毕业生1076万人。2021年,全国技工院校毕业生108.7万人,2022年数据尚未公布。

数以千万计的高级技工缺口,填补仍需时日。

结语

想要维持A面,警惕B面,有三点需要重点把控。

对于企业,还是要积极扩大全球市场,坚持产业升级。蛋糕做大,利润多了,才能跳出内卷。当然,蛋糕做大还不够,保障劳动者的权益,同样是优先级,不然终将陷入生产效益递减、创造力持续减弱的怪圈。

对于教育体系,则需要继续进一步完善。目前中国理工科专业缺乏实践,课程设置上并没能匹配过快的产业迭代,而中国产业升级的速度和高校科研紧密关联。

对于社会观念,要破除“文科无用论”的偏见。人文社会科学同等重要,一只脚不能跛着。比如“卡脖子”的芯片产业,不单单要死磕技术,更需要先进的生产管理、开拓市场、融资,甚至需要法律、舆论对抗和组织游说,它实际上是一个系统性问题。

值得一提的是,大环境一直在变:人工智能超乎预期地发展,越是制度化、程序化的工作越容易被替代。

每一个个体对知识、行业、世界的想象力和创造力将越来越重要,也意味着我们这一代比当年由“加班爱好者们”组成的日本社会面临更大的挑战。

就业和教育是《每天听见吴晓波》这档由吴晓波主讲的音频节目长期讨论的话题。点击下列音频,收本期音频的扩展内容。

暂时没有评论